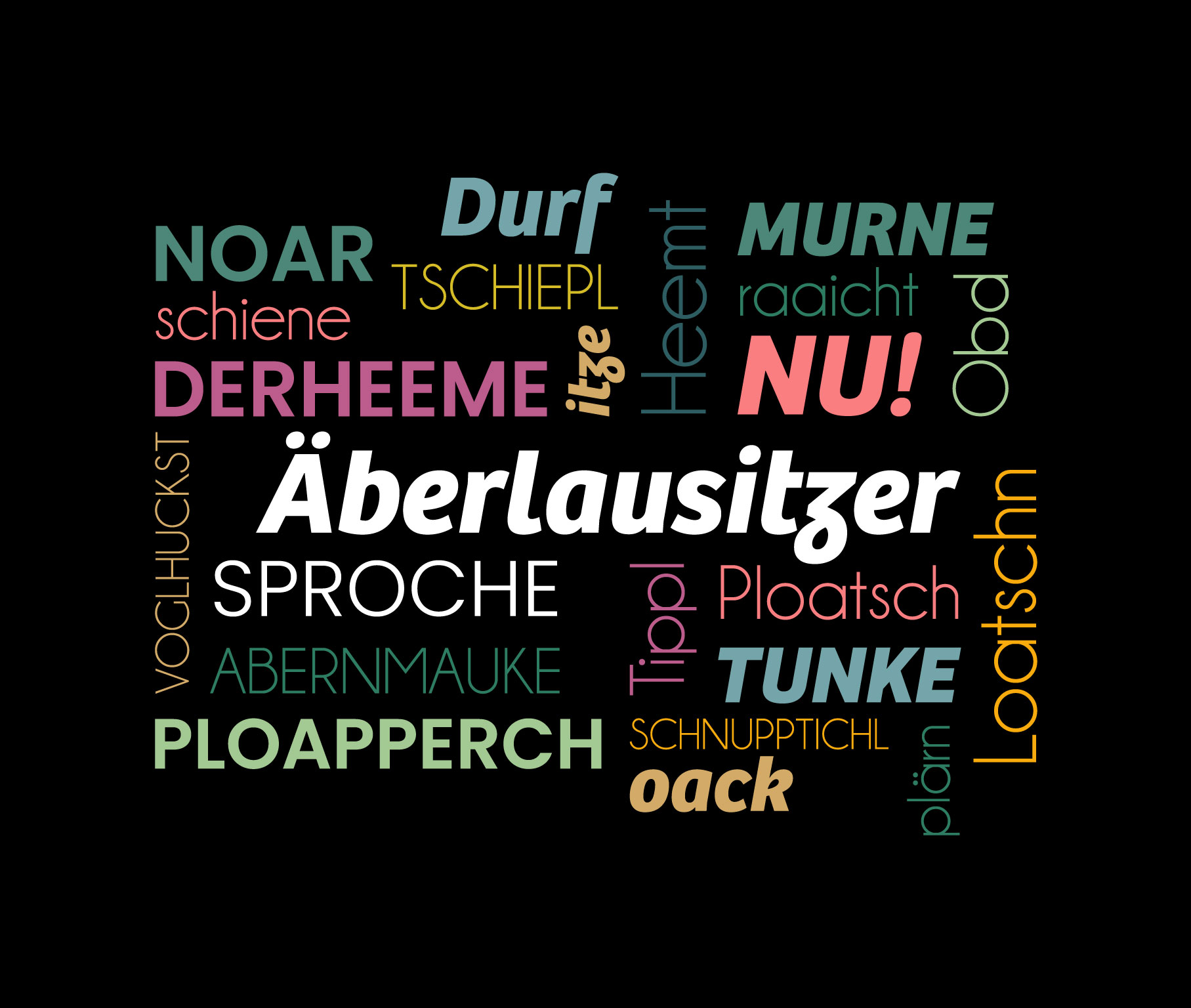

Die Oberlausitzer Mundart, oder auch „Äberlausitzer Mundoart“, ist ein Dialekt, der heute nur noch im äußersten Süden der Oberlausitz gesprochen wird. Sie gehört zu den mitteldeutschen Dialekten, und ihre Herkunft sowie Verwandtschaft zu anderen Dialekten genau zu bestimmen, ist gar nicht so einfach. Man nimmt an, dass dieser Dialekt von fränkischen Siedlern stammt, die sich in dieser Region niedergelassen haben. Was ihn vom obersächsischen Dialekt unterscheidet, ist vor allem, dass er keine Konsonantenerweichung hat und auch keine französischen Lehnwörter verwendet, wie es in anderen Regionen üblich ist.

Die Oberlausitz im Kurzüberblick

Die Oberlausitzer Mundart ist eine Bergsprache, die sich gut in die Reihe der sächsischen Bergdialekte einfügt und einige Ähnlichkeiten mit dem Dialekt aus dem Osterzgebirge aufweist. Interessanterweise hat sie aber auch viele Gemeinsamkeiten mit den Dialekten, die früher weiter östlich und südlich von den Deutschen in Böhmen gesprochen wurden, also dem Nordböhmischen und Gebirgsschlesischen. Man könnte die Mundart also als einen der wenigen verbliebenen Sudetendialekte bezeichnen. Ein ganz typisches Merkmal der Oberlausitzer Mundart ist das „rollende R“, das tief im Rachen gebildet wird und in der Region sehr unterschiedlich klingt. Außerdem gehört der Ausdruck „nu“ dazu, was so viel wie „ja“ oder „stimmt“ bedeutet.

Die Oberlausitzer, die das „rollende R“ perfekt beherrschen, nennen sich selbst „Edelroller“. Wenn jemand besonders gut „rollt“, sagt man, er oder sie hat „a Rad’l a dr Gurgl“. Das „Rullen“ wird auch als „kwurrln“ bezeichnet, was so viel wie „quirlen“ bedeutet.

Du kannst das „rollende R“ übrigens üben, indem du das englische Wort „roll“ nachsprichst und dir die R-Aussprache merkst. Wenn du das übst, wird’s so klingen wie „a Rad’l a dr Gurgl“, was übersetzt „ein Rad in der Gurgel“ bedeutet – weil das „R“ eben so richtig gut gerollt wird.

Die Oberlausitzer Mundart heute

In der Region, wo heute noch die Oberlausitzer Mundart gesprochen wird – also im Bergland zwischen Bischofswerda und Zittau – gibt es noch viele Orte, die ihren eigenen sprachlichen Charakter haben. Wie bei vielen Dialekten gibt es auch hier keine feste Rechtschreibung. Schon 10 km entfernt von einem Ort kann die Betonung von Silben ganz anders sein, und manchmal werden Buchstaben einfach weggelassen. Ein besonders auffälliges Merkmal der Oberlausitzer Mundart ist, dass zwei Wörter oft zusammengezogen und verkürzt werden. Zum Beispiel sagt man „kömmer“ für „können wir“ oder „mer moachn’ch roaa“ für „wir machen uns dran“. Es ist also schwer, eine klare Abgrenzung der Sprachregionen zu ziehen.

Das Mundartwort des Jahres

Das Oberlausitzer Mundartwort des Jahres wird vom Lusatia-Verband organisiert. Die Mundartfreunde des Verbands, zusammen mit Mundart-Experte Hans Klecker, sind für die Auswahl und Durchführung der Abstimmung verantwortlich. Für das Oberlausitzer Mundartwort des Jahres 2024 wurde ein Begriff aus dem Tierreich gewählt. Gewinner war „Tschiepl“ (Küken), gefolgt von „Huntschl“ (Ferkel) und „Seechomse“ (Pissameise). 2025 dreht sich die Wahl um „Blumen und Blüten“. Mundart-Experte Hans Klecker erklärt, dass eine Kategorie festgelegt wurde, um nicht immer dieselben Klassiker wie „Abernmauke“ oder „Teichlmauke“ zu wählen. Jeder, der abstimmen möchte, kann drei der vorgeschlagenen zwölf Blumen ankreuzen oder eigene mundartliche Bezeichnungen ergänzen. Beispiele sind „Ziegnbeen“ oder „Soamtriesl“ für Narzissen und Tausendschönchen. Die Bezeichnungen variieren oft je nach Ort oder Familie. Die Bekanntgabe des Gewinnerwortes erfolgt am 21. August 2025, dem Tag der Oberlausitz. Abgestimmt werden konnte bis Ende Juni 2025. Mehr Informationen: https://www.lusatia-verband.de/Oberlausitzer-Mundart/

Geschichte der Mundartforschung

Ein wichtiger Forscher der Oberlausitzer Mundart war Anfang des 20. Jahrhunderts August Matthes. Mit einem kleinen Notizbuch reiste er durch die Oberlausitz und beobachtete die Leute genau. Schon damals stellte er fest, dass es von Ort zu Ort große Unterschiede in der Sprache gab. Besonders interessant fand er, dass der Dialekt in und um Ebersbach noch am ursprünglichsten war. Ein Beispiel dafür war das Wort „sein“: Während man es in anderen Teilen der Oberlausitz wie im Hochdeutschen aussprach, sagte man in Ebersbach „senn“. Deshalb nannte Matthes die Ebersbacher die „Senner“.

Die drei großen Dialektgebiete der Oberlausitz

Der Oberlausitzer Dialekt lässt sich in drei große Bereiche unterteilen:

- Die westliche Kürzungsmundart (um Weifa)

- Das Kernfeld (wo die „Senner“ wohnen)

- Die östliche Kürzungsmundart (um Ostritz)

Die „Kürzungsmundart“ bedeutet, dass Buchstaben und Vokale in vielen Wörtern weggelassen werden. Zum Beispiel wird „laufen“ im Dialekt zu „loofen“ und in den beiden Kürzungsgebieten zu „loofn“. Ebenso wird aus „gesagt“ im Kernfeld „gesoit“ und in den Kürzungsgebieten „g´soit“.

Neben diesen drei großen Dialektgebieten gibt es von Ort zu Ort auch noch viele Unterschiede, besonders in den Ortsmundarten von Seifhennersdorf und Schirgiswalde.

Das „rollende R“ der Oberlausitzer Mundart ist vielen bekannt. In der Mundart wird das „R“ eben richtig schön gerollt – ein Markenzeichen, das die Region ausmacht.

Oberlausitzer Wörter

A

a `ein´

Aale `Alte´

aaltmodsch `altmodisch´

Äberlausitz `Oberlausitz´

Abern `Kartoffeln´

Abernplins (m. Cunewalde) `Kartoffelpuffer´

A de Quaare kumm `in die Quere kommen´

Äle `Öl´

Älebogn `Ellenbogen´

anooch `nach´

Äppl `Apfel´

arbm `erben´

Arbse `Erbse´

Arde `Erde (Planet)´

Assn `Essen´

ausdriesln `ausfransen´

aus(e)nander `auseinander´

ausfrassn `ausfressen´

ausgegockert `verdunstet, eingedickt´

ausgenuddlt `ausgeleiert´

ausheckn `Schabernack ausdenken´

ausknietschn `ausdrücken, auspressen´

auskuttln `austrinken´

ausloaatschn `Schuhwerk abnutzen´

auswärtch `auswärtig´

B

Baach `Bach´

baale `bald´

Babbe `Pappe´

bedeppert `verdutzt, unangenehm überrascht´

Been `Bein´

begroabm `begraben´

bekumm `bekommen´

beloattschern `jemanden überreden oder umstimmen´

bemuttln / bepoampern `jemanden liebevoll pflegen´

Bescheed `Bescheid´

Beuselei `Kleinarbeit´

Bichl `Buch´

biese `böse´

Birschl `Bursche´

bissl `bisschen´

blechn `bezahlen´

bleech `blass´

Blutt `Blut´

bluttn `bluten´

boaabern `unterhalten´

boabm `belangslos plaudern´

Boajttl `Beutel´

Boom `Baum´

Boomhacker `Specht´

Braatsche `Person, die zu viel redet´

braasch’n `unterhalten´

Bramse `Bremse´

breet `breit´

Brotn `Braten´

Brutbichse `Brotbüchse´

Buchtl `Dampfnudel´

Buhsch `Busch´

Buttch `Gefäß´

Buxn `Unterhose´

C

Christboomzeug `Weihnachstsschmuck´

Cunewaale `Der Ort Cunewalde´

D

Daach `Dach´

dachtln `ohrfeigen´

dar/dr `der´

derheeme `zu Hause´

dernooch `danach´

Dicknischl `Dickkopf´

dinne `dünn´

doaas `das´

doasterwaaign `deswegen´

druf `darauf´

Durf `Dorf´

Durscht `Durst´

E

Eeche `Eiche´

eefach `einfach´

eegn `eigen´

eemol `einmal´

eftersch `öfter´

egoal `egal´

eifoalln `einfallen´

enner `einer´

F

fahln `fehlen´

fampern `schimpfen, meckern´

Fansterbank `Fensterbank´

fartch `fertig´

fatzn `fetzen, reichen´

fauzn `eine kräftige Ohrfeige geben´

Faxnmacher `Spaßvogel´

Feierobd `Feierabend´

fettch `fettig´

Fiedl `Bissen, kleines Stück´

Fillefippchn `zappeliges Kind´

Fimml `Spleen´

Finknappl `Kleines Tringgefäß´

Fischlsamml `Fischbrötchen´

Fimml `Spleen´

Fleckl `Fleckchen´

flenn `weinen´

Frooe `Frau´

G

gaan `geben´

gesoit `gesagt´

Gierschdurfer Schiss`n `Neugersdorfer Schießen (= Fest)´

Gusche `Mund´

H

Haarch `Hering´

Harbst `Herbst´

Heemt `Heimat´

Hitsche `Hocker; Schemel´

Hitsch’l `kleiner Schemel´

Huchst, Huxt `Hochzeit´

I

irscht `erst´

itze `jetzt´

J

join `jagen, eilen´

K

Kleeßl `Klöße´

Koastenroaper `Schubkarre´

kokeln `zündeln´

Kraatschn `Kretscham, Gasthaus´

Kroattch `Kraut ´

L

loabern `reden´

Loatschen / Loatschn `Hausschuh, Pantoffel´

Lurke `dünner Kaffee´

M

Maajdl `Mädchen´

Mengenke `Flunkerei´

mennthoalbm `meinetwegen´

mih `mehr´

Mittche `Mittag´

Montch `Montag´

murne `morgen´

N

Naajchtn `gestern Abend´

naatsch’n `weinen, flennen´

nu [kurzes u] `ja´

Nubber, Nubboar `Nachbar´

O

oaashoosn `anziehen´

oack, ock `nur´

Oaräde `Anrede´

Obd, Obmnd `Abend´

Omse `Ameise´

P

Pfaard `Pferd´

plärn `laut reden´

Ploatsch `ungeschickter Mensch´

R

raaicht `recht´

Reese `Reise´

Roaboatzn `sich schlagen´

Roaper `Schubkarre´

S

schiene `schön´

Simd, Simdsch `Sonnabend´

Simdvirmittche `Sonnabendvormittag´

soin `sagen´

Sproche `Sprache´

T

Teichlmauke `Kartoffelbrei mit Brühe´

Tippl `kleiner Topf / Tasse´

troige `trocken´

Tschiepl `Küken´

Tunke `Soße´

U

Uhren `Ohren´

W

Waaig `Weg´

Woin `Wagen´

Woampe `Bauch´

Z

Zutsch `Gezeter´

Zwibbln `Zwiebeln´

Oberlausitzer Redensarten

| Oberlausitzer Mundart | Hochdeutsch |

| huurcht ock amol här | hört mal her |

| A guder Nubber is miher wart, oas wie a weiter Bruder. | Ein guter Nachbar ist mehr wert, als ein weit entfernt wohnender / selten gesehener Bruder. |

| s guckn mihrer oogn as Tippl, wie aus’n Tippl | es gucken mehr Augen in die Tasse, als aus der Tasse = eine sehr dünne Suppe (keine Fettaugen) |

| A Mäuer is kee Dummer, dar oarbeit oack an Summer, und is dr Summer langk, do macht dr Mäuer krank, und oarbeit ‘r an Winter, do kumm zer Kirmst de Kinder. | Ein Maurer ist kein Dummer, der arbeitet nur im Sommer, und ist der Sommer lang, da macht der Mauerer krank, und arbeitet er im Winter, kommen zur Kirmes die Kinder. |

| Kummt oack rei! | Kommt nur rein! |

| Abern gehiern an Kaller und ne uff’m Taller. | Kartoffeln gehören in den Keller und nicht auf den Teller. |

| Besser anne Fliege a dr Suppe, oas goar kee Fleesch an Tuppe. | Besser eine Fliege in der Suppe, als gar kein Flesch im Topf. |

| An Faaderkraatschn gihn. | Ins Bett (= Federnkretscham) gehen. |

| Ba su ann Water joit ees kenn Hund raus. | Bei so einem (schlechten) Wetter treibt es keinen Hund raus. |

| Dirre wie a gemäster Zwirnsfoadn | spindeldünner Mensch, der so dünn ist, wie ein gemästeter Zwirnsfaden |

| Dar macht aus ann Foarz a Dunnerwater. | Der macht aus jeder Kleinigkeit ein Donnerwetter und übertreibt maßlos. |

| loaber ne rim | quatsch nicht rum |

| Oack ne jechn ! | Immer mit der Ruhe! Nur nicht hetzen. |

| Doaas koannst de haaln, wie dr Daachdecker, oack ne su huch. | Das kannst Du halten, wie der Dachdecker, nur nicht so hoch = mach’ wie Du denkst |

| Schloft a bissl fix, doaaß dr murne fartch sedd. | Schlaft schnell ein, damit ihr morgen fertig mit schlafen seid. (=ausgeschlafen habt) |

| Dodruff bie ‘ch gespoannt wie a Saajgebiegl. | Darauf bin ich gespannt, wie ein Sägebügel. (= sehr neugierig und gespannt sein) |

| Da hilft kee Boarm und o kee Kloin, a jeder muss sei Päckl troin. | Da hilft keine Barmen und kein Klagen, ein jeder muss sein Päckchen tragen. |

| Woas sull oack warn? | Was soll bloß werden? |

| ‘s wird glei aus oalln Knupplechern roachn ! | Es wird gleich aus allen Knopflöchern rauchen.(= Du bekommst gleich Prügel) |

| Dar ginnt enn ne irscht de Luft zun Odnhuln. | Der gönnt einem nicht mal die Luft zum Atemholen. |

| satz`ch oack hie | setz dich hin |

| Doaas gingk mer ieber ‘sch Mitzndächl. | Das hab ich nicht verstanden. Das ging mir über meinen Verstand / über die Hutschnur. |

| Nu sieh oack har und gucke – woaas macht dar fremde Hoahn uff menner Glucke. | sich verwundert fragen, was der fremde Hahn auf meiner Henne macht (doppelsinnige Auslegung) |

| Dar sitt aus, oas hätt’r ‘n Goalgn gestreeft. | Der sieht aus, als hätte er den Galgen gestreift = er hat eine sehr schlechte äußerliche Verfassung |

Aufzählung Oberlausitzer Mundartdichter:

Hans Klecker, August Matthes bekannt unter Bihm´s Koarle, Emil Eichhorn, Herbert Andert, Hermann Klippel, Kurt Piehler, Kurt Junge, Rudolf Gärtner, Bruno Barthel, Helmut Petzold

QUELLEN: Rudolf Gärtner aus: „Anne Fuhre Freede aus dr Äberlausitz“, Herbert Andert, Wikipedia – http://de.wikipedia.org/wiki/Oberlausitzer_Mundart